Du pauvre pèlerin à qui saint Jacques donna du pain

« En l’an 1139 de l’Incarnation du Seigneur, sous le règne de Louis, roi des Français, et sous le pontificat du pape Innocent, un homme nommé Brun, du prieuré de Vézelay consacré à sainte Marie-Madeleine, se trouva manquer de ressources au retour de Saint-Jacques. N’ayant pas une seule pièce de monnaie pour acheter du pain, et se trouvant un jour encore à jeun à la neuvième heure, honteux de mendier et très inquiet, il s’assit sous un arbre, implorant de tout son cœur l’aide du bienheureux Jacques. Là, il s’endormit un bref moment et rêva que le bienheureux Jacques, l’Apôtre de Dieu, lui donnait de quoi manger. Lorsqu’il s’éveilla, il trouva près de sa tête un pain, dont il se nourrit pendant quinze jours, jusqu’à ce qu’il revînt chez lui. Chaque jour, il en mangeait deux fois suffisamment, et le lendemain, il retrouvait le pain entier dans sa besace. Ô admirable renouvellement de ce qui advint au prophète Élie. Mais parce que le Seigneur l’a fait, cela ne doit pas nous étonner. »

C’est l’un des nombreux miracles liés au Chemin de Saint-Jacques, dont les protagonistes sont le pain et les pèlerins. Il ne pouvait en être autrement. Les principales routes jacquaires en France et celles qui, comme le Camino francés, traversent l’Espagne, passent sur des terres historiquement liées à la production de blé et de seigle. Il en va de même de la Via de la Plata sur son parcours vers le Chemin mozarabe galicien, qui traverse des terres céréalières aussi significatives que la région de Tierra del Pan (Terre de Pain NDT), dans la province de Zamora. Par conséquent, les pèlerins progressaient, sur plusieurs tronçons de chemin, entre les blés, si la période de l’année le permettait.

C’est pourquoi le Livre V du Codex Calixtinus et les guides qui sont venus ensuite, détaillent les endroits sûrs -ou peu sûrs- pour boire de l’eau et pour trouver du pain. La nourriture à laquelle on aspire en premier lieu est le pain. Si c’est une terre où il y en a et où il est bon, c’est souligné avec satisfaction. Sinon, on prévient de toutes les conséquences, comme en avertit à nouveau le Codex Calixtinus, ceux qui passent par la Bayonne basque-française :

« Terre barbare par sa langue, pleine de forêts, montagneuse, déserte de pain [...] ». Les récits de pèlerins de Saint-Jacques existant depuis le XIVe siècle racontent la même chose3.

Et cette mission alimentaire primaire du pain ne doit pas être comprise comme étrangère au palais et à la satisfaction du fait de manger. Dans différents textes, on souligne, avec délectation, la grande originalité et saveur de certains pains de différents lieux. Des agglomérations actuelles, comme San Cristovo de Cea, sur le Chemin mozarabe par Ourense, ont conservé cette tradition artisanale de haute qualité dans l’élaboration du pain, au point qu’elles en ont fait leur signe d’identité pour les pèlerins actuels.

La légende de Mojapán

Sur le site légendaire de Valverde de Lucerna, sur le Chemin Mozarabe galicien encore dans la région de Sanabria, seules quelques femmes ont secouru avec le pain qu’elles faisaient cuire, un pauvre pèlerin qui s’avéra être Jésus. Devant le manque de charité du lieu, celui-ci fut inondé, donnant lieu au lac de Sanabria6.

À Arzúa (Vilanova), sur le Camino Francés, une femme refuse le pain à un pèlerin affamé. Quand il est parti, les pains de la femme sont devenus des pierres7.

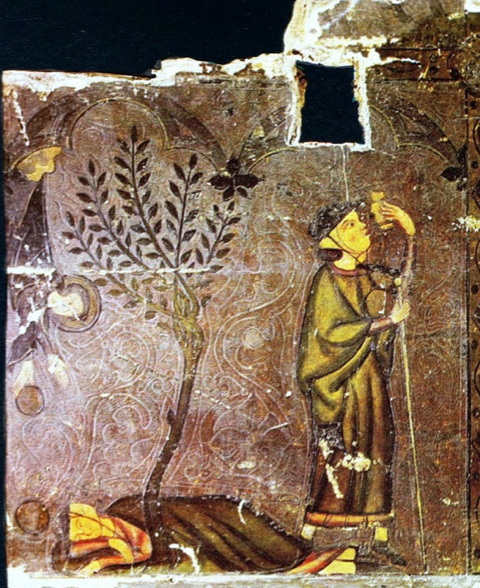

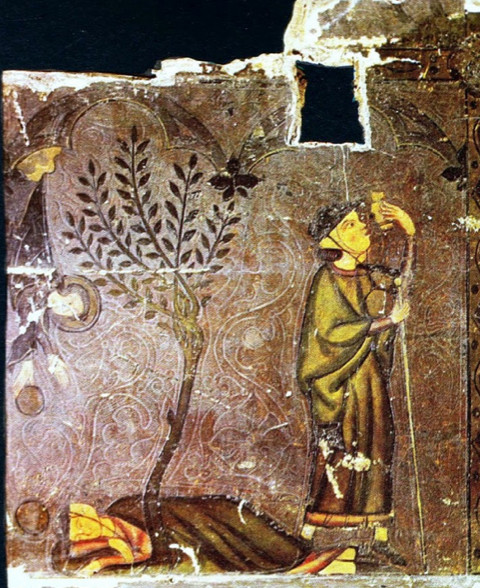

Et le miracle le plus connu en Espagne : celui de la fontaine de Mojapán (Trempe-le-pain, NDT, photo ci-contre), dans les monts de Oca (près de Burgos), sur le Chemin Français. Il raconte qu’un pèlerin vola à ses compagnons des morceaux de pain sec qu’ils avaient obtenus comme unique nourriture et courut vers une fontaine où il essaya de les manger en les trempant dans l’eau. Le peu solidaire voleur était sur le point de mourir étouffé quand ses compagnons sont arrivés et l’ont sauvé8.

Morale de l'histoire : on sait que l’origine étymologique du terme compagne/compagnon est l’expression latine cum Panis -partager le pain-. Et le « compagnonnage » (compris au sens de la camaraderie NDT) a été et est, à son tour, une des forces historiques du Chemin. Le pèlerin cherchait à voyager en compagnie pour se défendre contre les dangers et s’entraider.

Cette légende illustre en outre que la principale aumône reçue par le pèlerin était le pain. Facile à conserver et à transporter, il était presque toujours dans sa besace, qui, comme le raconte de nouveau le Calixtinus, devait être portée ouverte, pour recevoir et - aussi - pour donner9. Conscient ou non de cette exigence, le pèlerin italien Nicola Albani s’y est conformé. Il raconte qu’en 1743, en arrivant près de Santiago par une nuit de pluie, personne ne voulut l’accueillir dans le village où il chercha refuge. Seul l’homme le plus pauvre de la ville avec six enfants le fit.

Avec reconnaissance, Albani écrit :

« Je leur donnai tout le pain que j’avais obtenu ce jour-là, et ils m’embrassèrent mille fois les mains et les pieds »10.

L'ordre des Antonins

La soupe à l’ail

Les pèlerines et pèlerins vétérans de la moitié du globe les regrettent encore.

Notes

[1] Traduit intégralement en français par Gicquel, Bernard, La légende de Compostelle, Paris, Tallandier, 2003.

[2] Milagro de Santiago, écrit par don Alberic, abbé de Vézelay, évêque d’Ostie et légat de Rome, Liber Sancti Jacobi ‘Codex Calixtinus' (A. Moralejo, C. Torres et J. Feo, traduc.), Xunta de Galicia, 1998, p. 589. En français, Gicquel, p.121.

[3] Liber Sancti Jacobi ‘Codex Calixtinus', livre V, chapitre VII, op. cit. pp. 514-515.

En français, Gicquel, p.603.

[4] https://xacopedia.com/Carrion_de_los_Condes

[5] https://xacopedia.com/Cebreiro_milagro_de_O

[6] https://xacopedia.com/San_Martín_de_Castañeda_monasterio_de

Le miracle et le châtiment sont racontés par Miguel de Unamuno dans le roman San Manuel Bueno, martyr (1930)

[7] Liber Sancti Jacobi ‘Codex Calixtinus', livre V, chapitre XI, op. cit. p. 575.

En français, Gicquel, p. 633. Il doit y avoir une erreur d’identification car les trois ou quatre miracles de ce type se passent tous en France (où les Villeneuve sont nombreux aussi). Mais peu importe...

[8] title="https://xacopedia.com/Mojapan">https://xacopedia.com/Mojapan

[9] Liber Sancti Jacobi ‘Codex Calixtinus', Livre I, chapitre XVII, op. cit. p. 205.

En français, Gicquel, p.361.

[10] Albani, Nicola, Viaxe de Nápoles a Santiago de Galicia, Xunta de Galicia, 2007, p. 141.

[11]

https://www.arteguias.com/convento/conventosanantoncastrojeriz.htm