L'enfeu n°4

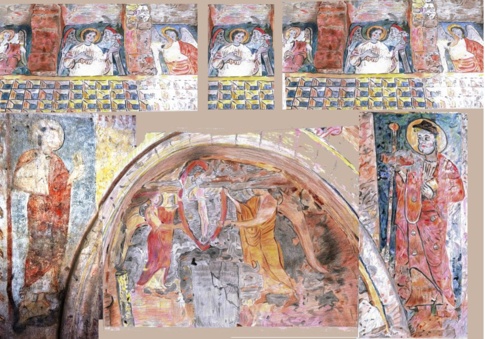

Enfeu n°4, reconstitution du décor mural (dessins Janine Michel, montage Pierre-Marc Allart)

Des bâtiments médiévaux ne subsiste pratiquement rien mais des fouilles ont permis de retrouver quatre enfeus, seuls vestiges d'une galerie du cloître. L’enfeu portant le n°4 est intéressant, par son architecture et sa conception comprenant plusieurs registres. Le tombeau était placé dans une niche voûtée en plein cintre, elle-même encastrée dans un épais mur crénelé à l’allure d’entrée de château-fort. En outre sa décoration lui confère un intérêt exceptionnel. L’ensemble est daté de la première moitié du XIIIe siècle.

Ce monument se trouve aujourd'hui dans une galerie trop étroite pour en avoir une vue d'ensemble.

Une reconstitution de la façade de cet enfeu a été réalisée, à partir de vues partielles, par deux membres de la Fondation, Janine Michel et Pierre-Marc Allart.

Décor de la niche tombale

L'âme du défunt emportée par des anges (dessin Janine Michel)

Le sarcophage a disparu, mais il reste un décor peint remarquablement conservé ainsi qu’une plaque gravée qui a permis d'identifier le défunt.

Dans le fond de la niche s’élève l’âme du mort symbolisée comme il est d’usage par un petit corps nu. Elle est inscrite dans une mandorle portée par deux anges. A l’extérieur de la niche, au sommet, sous les créneaux sont peints des anges prêts à l'accueillir.

Dans le fond de la niche s’élève l’âme du mort symbolisée comme il est d’usage par un petit corps nu. Elle est inscrite dans une mandorle portée par deux anges. A l’extérieur de la niche, au sommet, sous les créneaux sont peints des anges prêts à l'accueillir.

De part et d’autre de cette niche, deux personnages nimbés, pouvant être considérés comme des saints intercesseurs.

Le personnage de droite est sans conteste saint Jacques pèlerin reconnaissable à son chapeau, son bourdon, son livre et son manteau garni de coquilles,

Le personnage de gauche n'étant pas reconnaissable de prime abord a été qualifié « d’énigmatique » par les premiers chercheurs qui n'ont pas su l'interpréter. Il a ensuite été présenté comme saint Christophe.

Bienveillant, saint Jacques attend l'âme du défunt

A droite de l'enfeu, saint Jacques (dessin Janine Michel)

Dans l'ambiance du début des années 2000 et de l'inscription des chemins de Compostelle au Patrimoine mondial en 1998, la présence de saint Jacques a été mise en rapport avec Compostelle :

« … Jacques le Majeur qu'on ne s'étonnera guère de trouver dans un établissement hospitalier, sur une des principales étapes vers Compostelle.1 ».

Pourtant rien n’indique dans cette iconographie une quelconque relation avec Compostelle. Il convenait donc de s'étonner et d'aller chercher dans l'histoire de saint Jacques et non dans la géographie ce que ne suggère pas l'iconographie.

L'histoire conduit à faire référence à l’Epître de Jacques qui porte en son chapitre V (v. 2), les prémices du sacrement de l’Extême-Onction institué au XIIe siècle. Elle a fait de lui un passeur d'âme, comme il l'a été pour Charlemagne dans la Chronique de Turpin.

Au Moyen âge, Jacques le Majeur était généralement considéré comme l'auteur de cette Epître. Le défunt se serait placé sous sa protection comme le fera le roi Saint Louis ou, au siècle suivant, le chanoine de Bordeaux Pons de Pommiers, étudié par Michèle Gaborit2. Paisible et serein, saint Jacques semble attendre de pied ferme le personnage qui lui fait face, de l’autre côté du tombeau.

L'histoire conduit à faire référence à l’Epître de Jacques qui porte en son chapitre V (v. 2), les prémices du sacrement de l’Extême-Onction institué au XIIe siècle. Elle a fait de lui un passeur d'âme, comme il l'a été pour Charlemagne dans la Chronique de Turpin.

Au Moyen âge, Jacques le Majeur était généralement considéré comme l'auteur de cette Epître. Le défunt se serait placé sous sa protection comme le fera le roi Saint Louis ou, au siècle suivant, le chanoine de Bordeaux Pons de Pommiers, étudié par Michèle Gaborit2. Paisible et serein, saint Jacques semble attendre de pied ferme le personnage qui lui fait face, de l’autre côté du tombeau.

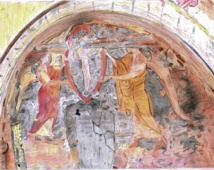

Le personnage " énigmatique "

Le personnage énigmatique vu par Janine Michel

Il est auréolé comme un saint mais il porte un masque. En l'observant attentivement et malgré l'usure de la peinture, le masque laisse apparaître un cou poilu et une tête cornue. Un serpent s'enroule aux pieds du personnage. Le bras droit n’est pas lisible et le bras gauche porte un objet non identifiable. L'artiste qui l'a dessiné d'après une photo que la DRAC ne nous a pas donné l'autorisation de publier a imaginé une main droite, invisible dans la réalité.

Si l'auréole marque la sainteté, les cornes et le serpent conduisent à penser à un être démoniaque.

Qui se cache derrière le masque ?

L'énigme est facile à résoudre pour qui connaît la légende de saint Jacques et d'expliquer la raison de la présence de ce personnage face à saint Jacques. Plusieurs représentations analogues permettent de dire qu'il s'agit de Satan

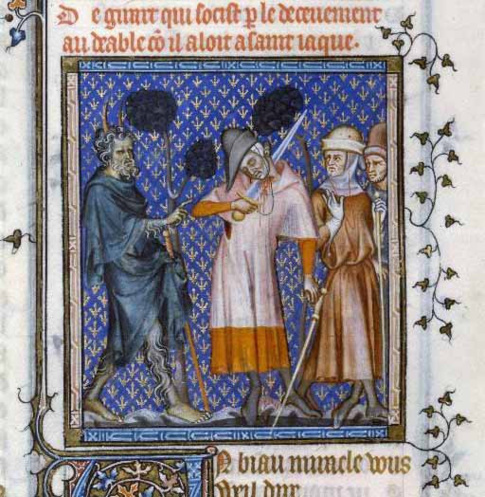

Satan dans des miracles de saint Jacques

A gauche, Satan, reconnaissable seulement à ses cornes

Dans le récit du dix-septième miracle du Livre des miracles, dit du pèlerin suicidé, on lit ceci :

" Le démon, jaloux, prit une forme humaine assez convenable, s’approcha du jeune pèlerin qui avait forniqué et lui dit : « Sais-tu qui je suis ? ». L’autre répondit : « Nullement ». Le démon reprit : « Je suis l’apôtre saint Jacques… "

Sur cette image du XVe siècle, Satan, à gauche, n'est reconnaissable que par son bonnet rouge et ses cornes (frontispice du cartulaire de l’hôpital Saint-Jacques de Tournai).

" Le démon, jaloux, prit une forme humaine assez convenable, s’approcha du jeune pèlerin qui avait forniqué et lui dit : « Sais-tu qui je suis ? ». L’autre répondit : « Nullement ». Le démon reprit : « Je suis l’apôtre saint Jacques… "

Sur cette image du XVe siècle, Satan, à gauche, n'est reconnaissable que par son bonnet rouge et ses cornes (

Ce même miracle est également raconté dans les Miracles de Notre-Dame de Gautier de Coincy mettant en scène le pèlerin de Saint-Jacques « devant [qui] le diable vint en guise d’homme ».

L'illustration du XIIIe siècle, reproduite ci-dessous, montre Satan sous ses deux formes successives ; en haut il se présente en homme, en bas il est le diable qui enlève l'âme (Besançon bibl. mun. Ms 551, fol.48).

L'illustration du XIIIe siècle, reproduite ci-dessous, montre Satan sous ses deux formes successives ; en haut il se présente en homme, en bas il est le diable qui enlève l'âme (Besançon bibl. mun. Ms 551, fol.48).

Cette image d'un manuscrit du XVe siècle (Paris, BnF, naf 24541, fol 57v) est une autre illustration de ce miracle. Elle montre Satan, reconnaissable à ses cornes et à ses membres poilus déguisé en homme pour tromper le pèlerin.

Parenté de la scène de l'Enfeu IV avec celles de la mort de Charlemagne

L'âme de Charlemagne enlevée aux démons par saint Jacques

La légende de Charlemagne, évoquée ci-dessus, explique la présence de saint Jacques, explique également la présence de Satan. En effet, au moment de la mort de l'empereur, saint Jacques déroba l’âme de Charlemagne aux démons qui s'apprêtaient à l'emporter.

En témoigne ce dialogue entre l'évêque Turpin et un démon :

« Je vis passer devant moi des cohortes de noirs guerriers […] Quand ils furent tous passés, j’en remarquai un […], semblable à un Éthiopien. Je lui demandai : « Où vas-tu ? » « À Aix, me répondit-il, pour assister à la mort de Charles et emporter son âme en enfer. » […] À peine avais-je achevé le psaume que les mêmes cohortes repassèrent devant moi, et je demandai à celui auquel j’avais parlé : « Qu’as-tu fait ? » Le démon de me dire : « Un Galicien sans tête a mis dans la balance tant de pierres et tant de bois qui ont servi aux basiliques élevées par lui que ses bonnes œuvres ont pesé plus que ses péchés. Il nous enleva son âme et l’a remise aux mains du roi suprême. » Je compris par là que […] par le secours du bienheureux Jacques, il avait été emporté dans le royaume des cieux. »

Sur l'illustration ci-dessus3 les démons n'ont pas figure humaine. Ils ne l'ont pas davantage sur la 3e face du noeud du sceptre de Charles V.

En témoigne ce dialogue entre l'évêque Turpin et un démon :

« Je vis passer devant moi des cohortes de noirs guerriers […] Quand ils furent tous passés, j’en remarquai un […], semblable à un Éthiopien. Je lui demandai : « Où vas-tu ? » « À Aix, me répondit-il, pour assister à la mort de Charles et emporter son âme en enfer. » […] À peine avais-je achevé le psaume que les mêmes cohortes repassèrent devant moi, et je demandai à celui auquel j’avais parlé : « Qu’as-tu fait ? » Le démon de me dire : « Un Galicien sans tête a mis dans la balance tant de pierres et tant de bois qui ont servi aux basiliques élevées par lui que ses bonnes œuvres ont pesé plus que ses péchés. Il nous enleva son âme et l’a remise aux mains du roi suprême. » Je compris par là que […] par le secours du bienheureux Jacques, il avait été emporté dans le royaume des cieux. »

Sur l'illustration ci-dessus3 les démons n'ont pas figure humaine. Ils ne l'ont pas davantage sur la 3e face du noeud du sceptre de Charles V.

Le message de l'iconographie de l'enfeu 4

Au terme de cette étude il est possible de confirmer que l'iconographie de l'enfeu n°4 n'a aucun rapport avec les chemins de Compostelle.

Elle associe deux images : - celle de saint Jacques intervenant au moment de la mort, comme il l'a fait pour Charlemagne et le chanoine de Bordeaux

- celle de Satan camouflé sous ses traits pour tromper le pèlerin, comme dans le miracle numéro 17.

Le message de l'iconographie de l'enfeu n° 4 est très clair : saint Jacques, par sa simple présence, dit aux anges de sauver le défunt, pourtant guetté par le démon qui avait pris son apparence.

1 Pousthomis-Dalle Nelly, « Toulouse : hôtel Saint-Jean, ancien Grand Prieuré des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem : décor peint des enfeus », Bulletin Monumental, t.160 n°2, 2002, pp. 189-192

2 Gaborit Michèle, « Saint Jacques, passeur d’âmes. Peintures murales funéraires du XIVe siècle dans la cathédrale Saint-André de Bordeaux », Actes du colloque de Saintes, Rencontres sur les chemins de Saint-Jacques, dir. Denise Péricard-Méa, 18-20 octobre 2002, éd. Atlantica, 2003, p. 61-80.

3 Musée Condé, ms 722 -1196, fol 113v, XVe siècle.